Tirer parti de plusieurs décennies d’expérience collective en captage et stockage du carbone

26 juin 2025

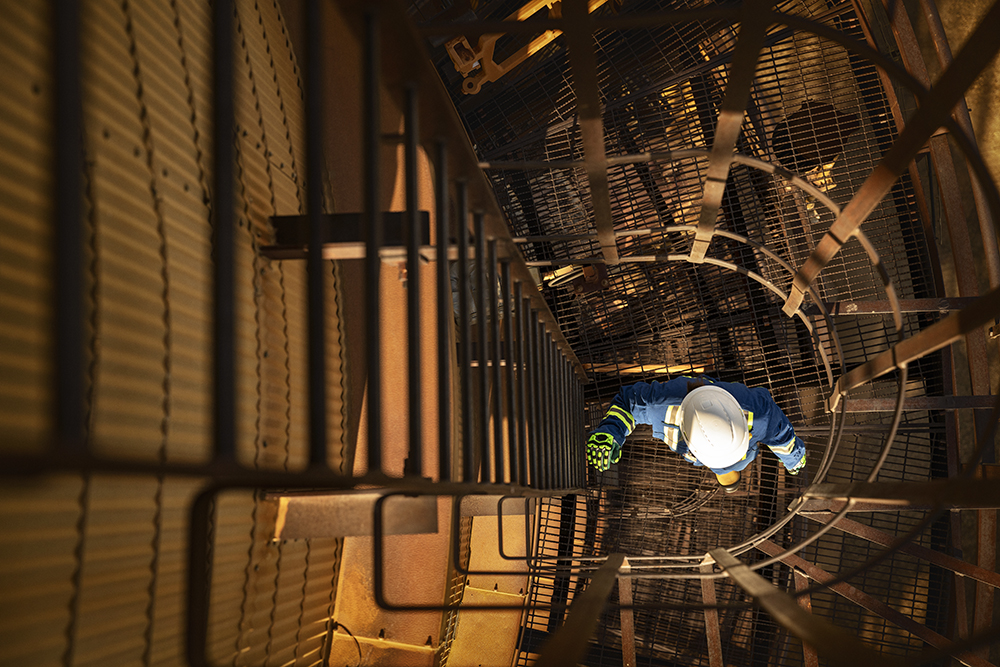

En tant qu’ingénieur géotechnicien, Dale Walters a consacré la majeure partie des trois dernières décennies à travailler sous la surface de la terre.

« Je ne travaille pas littéralement sous terre, mais de nombreux projets auxquels j’ai contribué au cours de ma carrière ont nécessité des interventions souterraines, qu’il s’agisse de forer pour extraire du pétrole et du gaz, ou d’injecter de la vapeur ou de l’eau sous la surface terrestre, en veillant à ce qu’ils y restent confinés », explique M. Walters, responsable de la géomécanique chez Canadian Natural, depuis son bureau situé dans une tour du centre-ville de Calgary. « Ce qui est intéressant, c’est que nous pouvons utiliser les mêmes technologies et procédés que ceux que nous avons utilisés pour produire du pétrole afin de capturer et stocker en toute sécurité le CO₂ sous terre. »

Le captage et stockage du carbone (CSC) n’en étaient qu’à leurs balbutiements au début de la carrière de M. Walters. Le premier projet de séquestration du CO₂ à grande échelle a vu le jour en 1996 dans le champ gazier de Sleipner, en mer du Nord, au large des côtes norvégiennes. Aujourd’hui, le rapport annuel de 2024 du Global CCS Institute recense 50 projets en cours dans le monde, ce qui représente une capacité de captage de 51 millions de tonnes de CO₂ par an. Cela comprend cinq projets au Canada, dont le projet de CSC Quest, au complexe de Scotford situé au nord-est d’Edmonton, ainsi que l’Alberta Carbon Trunk Line, qui permet de capter le CO₂ provenant de sites industriels du nord-est d’Edmonton et de le stocker dans un centre de séquestration près de Red Deer.

M. Walters a également été témoin d’une évolution similaire de la technologie du drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) dans l’industrie des sables bitumineux, dont l’usage pour la production commerciale a débuté en 2001. Cette technologie constitue aujourd’hui la méthode de récupération in situ la plus répandue, selon le gouvernement du Canada. Le procédé consiste à injecter de la vapeur en profondeur dans un gisement de bitume. La chaleur rend le bitume moins visqueux, ce qui permet de le pomper jusqu’à la surface en vue de son traitement.

« Les mêmes technologies et processus utilisés pour le DGMV s’appliquent au CSC, puisqu’il faut assurer un confinement sûr de la vapeur pour l’acheminer en profondeur et permettre la remontée du bitume en toute sécurité », explique M. Walters, titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de cycle supérieur en génie civil de l’Université de Calgary. « Nous mettrons cette expertise à profit dans le cadre du projet de base proposé par l’Alliance nouvelles voies, tout en tirant des leçons des activités de CSC déjà en cours. Ces dernières révèlent que l’Alberta possède la géologie adéquate pour stocker le CO₂ de manière sécuritaire sous terre. Elles démontrent aussi comment nous pouvons mettre à contribution notre expérience, notre technologie et nos procédés pour les appliquer à la séquestration du carbone. »

Une partie de cette expérience consiste également à collaborer avec les organismes de réglementation et à entretenir un dialogue avec les communautés autochtones ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, afin de répondre aux questions liées au projet.

« Le stockage souterrain du CO₂ est un concept nouveau pour bien des gens, mais nous stockons de l’eau et injectons de la vapeur dans le sol de manière sécuritaire depuis des décennies », explique-t-il. « Nous extrayons du pétrole et du gaz naturel de la terre depuis de nombreuses années. Au départ, ces activités suscitaient parfois des inquiétudes, mais avec le temps, les gens se sentent rassurés en constatant que cela se fait sans danger. »

Tandis que M. Walters et une équipe d’experts issus des six entreprises membres de l’Alliance nouvelles voies évaluent le centre de séquestration qui stockera le CO₂ dans une formation souterraine de grès près de Cold Lake, en Alberta, son collègue de Canadian Natural, Shivendra Raghuwanshi, fait partie d’une équipe qui aide à concevoir les 600 kilomètres de pipelines qui achemineront le CO₂ des installations de sables bitumineux près de Fort McMurray jusqu’au centre de séquestration. Le projet de réseau de transport et de centre de stockage du CO₂ de l’Alliance est actuellement dans sa phase d’ingénierie et de conception et dépend d’un soutien fiscal et politique suffisant, ainsi que d’approbations réglementaires pour aller de l’avant.

L’ampleur du projet est sans précédent, mais enthousiasme M. Raghuwanshi, qui a passé 25 ans à concevoir, à construire et à exploiter des pipelines dans le monde entier.

« Ma carrière a commencé en Inde, mais j’ai également travaillé en Indonésie, au Koweït, aux Pays-Bas et ici, en Amérique du Nord », explique M. Raghuwanshi, qui dirige le projet de pipeline de l’Alliance nouvelles voies. « J’ai eu la chance de participer à plusieurs projets de pipelines d’envergure chez Canadian Natural, ce qui m’a vraiment permis de comprendre les valeurs de l’entreprise et son approche unique à l’égard de l’exécution des projets. Je me considère chanceux de faire maintenant partie du projet de l’Alliance et c’est pour moi une occasion en or. Par ailleurs, nous disposons d’une solide expertise à l’interne, puisque notre entreprise exploite près de 90 000 kilomètres de pipelines qui transportent diverses matières premières. »

Le groupe du projet de pipeline, formé d’experts issus des six entreprises membres de l’Alliance nouvelles voies, collabore avec des centres de recherche pour garantir un pipeline sûr, fiable et construit pour durer.

« Le CO₂ est un produit différent du gaz naturel ou du pétrole brut, par exemple. C’est pourquoi nous avons fait appel à des experts de premier plan à l’échelle mondiale, y compris à des équipes qui exploitent déjà des pipelines de CO₂ ici en Alberta », ajoute M. Raghuwanshi, titulaire d’un diplôme d’études supérieures en génie mécanique. « Leurs connaissances nous ont permis d’anticiper les défis potentiels dès le départ et d’en tenir compte à l’étape de la conception. Nous collaborons également avec les meilleurs centres de recherche au monde pour mieux comprendre les enjeux techniques propres aux pipelines de CO₂. »

M. Raghuwanshi préside également le groupe de travail sur le CO₂ de l’Association canadienne de normalisation (CSA). Ce comité élabore une section spécifique consacrée à la conception des pipelines de CO₂, qui sera intégrée à l’édition 2027 de la norme CSA Z662. À l’heure actuelle, le CO₂ est considéré comme une substance ordinaire selon le code en vigueur.

« Les enseignements tirés du projet ont été pris en compte lors de la rédaction de la clause relative au CO₂ », précise-t-il. « Ce projet nous permet désormais de soutenir l’évolution de l’industrie et d’en faire profiter tout le Canada. »

M. Walters est du même avis.

« Le CSC n’est pas la seule solution, mais c’est une technologie importante pour notre industrie, car elle empêche le rejet d’émissions de CO₂ », affirme-t-il. « Bien qu’il ne s’agisse pas d’une technologie nouvelle, nous innovons dans notre façon de collaborer avec l’ensemble de l’industrie des sables bitumineux, en nous appuyant sur nos connaissances actuelles en matière de CSC et en appliquant cette technologie à l’échelle actuelle. »

« Faire partie de ce projet et de l’industrie pétrolière et gazière est passionnant, car nous contribuons à faire progresser l’innovation environnementale. »